Когда-то, в старые времена, москвичи, пресненцы, хаживали сюда за свежим хлебом, нынче – за искусством, ибо знаменитый хлебозавод имени Зотова теперь, благодаря банку ВТБ, стал культурным центром, довольно уютным.

Программы и мероприятия здесь очень интересные – не заскучаешь. Выставка же, посвященная русскому конструктивизму, одна из самых интересных и популярных. Представлены 144 экспоната из 29 музеев и галерей. Почти все посетители ходят с довольно подробным путеводителем, который весьма кстати, иначе есть опасность заблудиться в дебрях времени и громких имён.

На все 18 рубрик выставки от «Безмерно» до «Вопреки» кураторы написали тексты – нескучные, профессиональные, но не нашпигованные кучей непонятных слов. Это своеобразные размышления об истоках русского конструктивизма, откуда что пошло и как развивалось, о векторах пространства и освоении бесконечности, о том, что конструктивизм появился не на пустом месте, а в общем-то стал продолжением традиций и тех художественных ценностей, которые породили в начале XX века беспредметное искусство и прочий авангард.

Почти на любой выставке делаешь какие-то открытия. Таким открытием для нас стала икона «Всемирный потоп» (первая половина XIX века) из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которую уже показывали во Франции, в Третьяковке и вот теперь здесь, в «Зотове». В действительности потоп – редкий сюжет в русской иконописи и неизвестно, где эта икона находилась раньше.

Теории теориями, но вот в уголке под рубрикой «Навеки» собрались вместе те, кто пытался в начале XX века наладить новый быт и даже поставить искусство на промышленные рельсы. Они ни на минуту не забывали о прошлом, но они по-новому переосмысливали и примитивизм, и народные промыслы, и… часто шли впереди своего времени. Они все разные и все узнаваемы – уникальная как сценограф и художник Наталия Гончарова, удачливые в творчестве Давид Штеренберг и Евгения Эвенбах, и Виктор Пивоваров, на чьих иллюстрациях к детским стихам выросли те, кому сейчас за пятьдесят, и резные игрушки Ивана Стулова. Но вот хорошо сохранившаяся такая «кружевная история» с бесхитростной антитезой «Теперь и Сейчас» работы неизвестного автора из Ельца. Своего рода знамение времени.

После «Навеки» мы так же навеки заблудилась, потому что ходили взад-вперед и уже за рубриками не следили. Но прочитали всё очень внимательно.

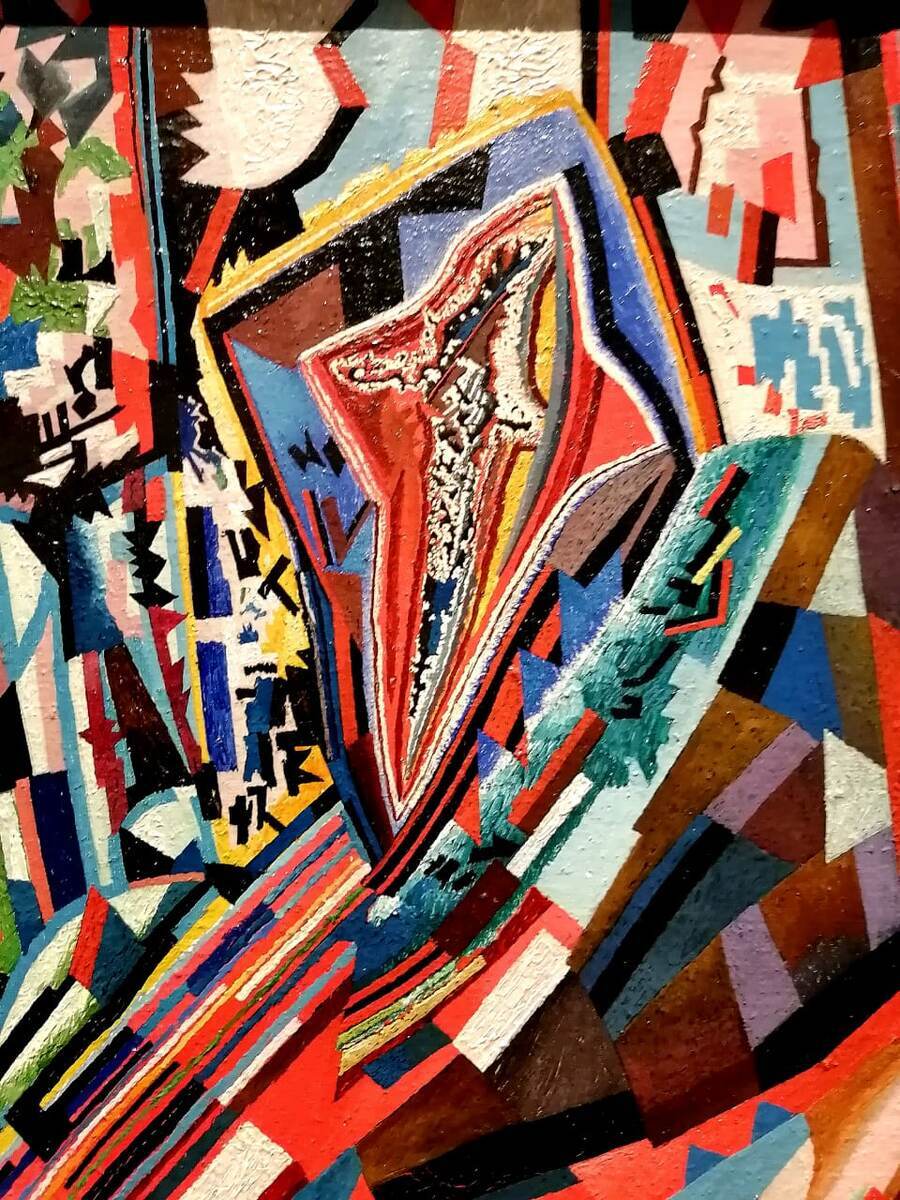

Около картины Филонова можно все: остановиться и просто глянуть, пройти мимо или стоять часами. А мы часто задаем сами себе два вопроса: мог ли Павел Филонов выжить в блокадном Ленинграде и мог ли он, если б остался жив, написать после тяжелых нападок сталинского режима на авангард, начавшихся в 1930-х, создать работу, которую здесь показали? Наверное, смог бы. А здесь 1923 год. Счастливый для художника – ведь рядом с ним была его Екатерина, которой он как-то написал: «Сердце ты мое теплое». Без названия. Можно рассматривать фрагменты и вгрызаться в распределение цвета или следовать за потоками линий, вряд ли, правда, что получится, потому что в картине нет фрагментов и деталей и даже потоков как таковых, а есть единое целое осмысление мирозданья, которое именуется очень просто – Тайна. Но разве нельзя познать тайну, проникнуть в нее? Можно. Смотреть и идти за художником. Вольно или невольно – как угодно.

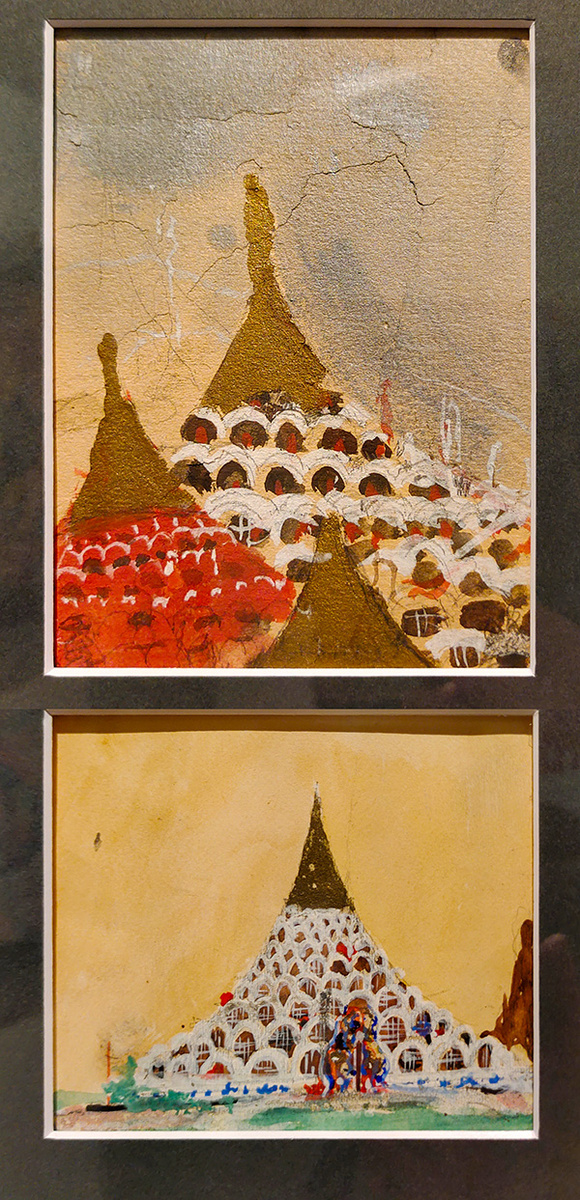

Когда смотришь на проект «Город Солнца» Ивана Леонидова, то, конечно же, сразу всплывает утопия Томмазо Кампанеллы, который еще в XVII веке пытался упразднить людское неравенство. Конечно, «Город Солнца» выдающегося новатора Ивана Леонидова – безусловная утопия, но уже середины XX века, хотя есть в леонидовских шатрах нечто сказочное и одновременно архипростое, какое-то ярмарочное, жизнерадостное. Он всегда стремился к высоте, опережая свое время. Его конструктивизм – и реализованный, и нереализованный – это стремление с одной стороны ввысь, с другой – желание слиться с природой. И ему многое удавалось…

Совершенно незаслуженно забыт оказался живописец Василий Купцов, единомышленник Павла Филонова, считавший себя, как и учитель, «мастером-исследователем». Когда в 1930-х началась травля авангардистов, у Купцова сдали нервы и осенью 1935 года после обыска у себя в мастерской он свел счеты с жизнью. К сожалению, из более сотни его работ, которые находились в музее Пскова, сохранилось лишь несколько.

Очень забавно представить, что, допустим, Иван Клюн появляется в Строгановке и… начинает преподавать. А он преподавал там, только это было сто лет назад. Вот как бы к нему отнеслись сегодняшние студенты? Впрочем, это лирика. Боюсь, они бы даже не заметили, что он из другого мира, другой эпохи. Кстати его статья, написанная в 1928 году, «Кубизм как живописный метод», актуальна и по сей день. Автопортрет он написал в 1910 году, а через семь лет на обороте появилась «Беспредметная композиция» – весьма символично.

Кузьма Петров-Водкин, Александр Лабас, Яков Чернихов… Они здесь представлены в разных рубриках – и не напрасно, ибо тут всё про них – навеки-лихо, запредельно-вопреки. В любом сочетании. Они – всюду.

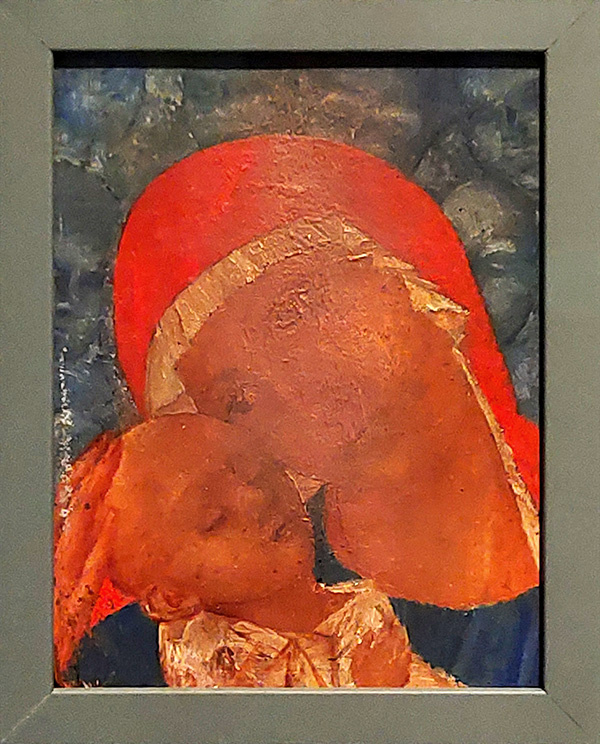

Практически икона «Мадонна с ребенком. Пробуждающаяся», написанная в 1922 году, очень напоминает чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, только у Петрова-Водкина доминирует красный цвет, как, впрочем, и на других его картинах с мадоннами. В 1957 году вдова художника подарила Пробуждающуюся, которая была семейной реликвией, Русскому музею. Что касается «Фантазии» с красным конем на синем фоне, то написанного о скрытых в этом полотне символах так много, что голова пойдет кругом, если всё перечитать и даже кое с чем согласиться. Не соглашаться с классиками становится всё труднее.

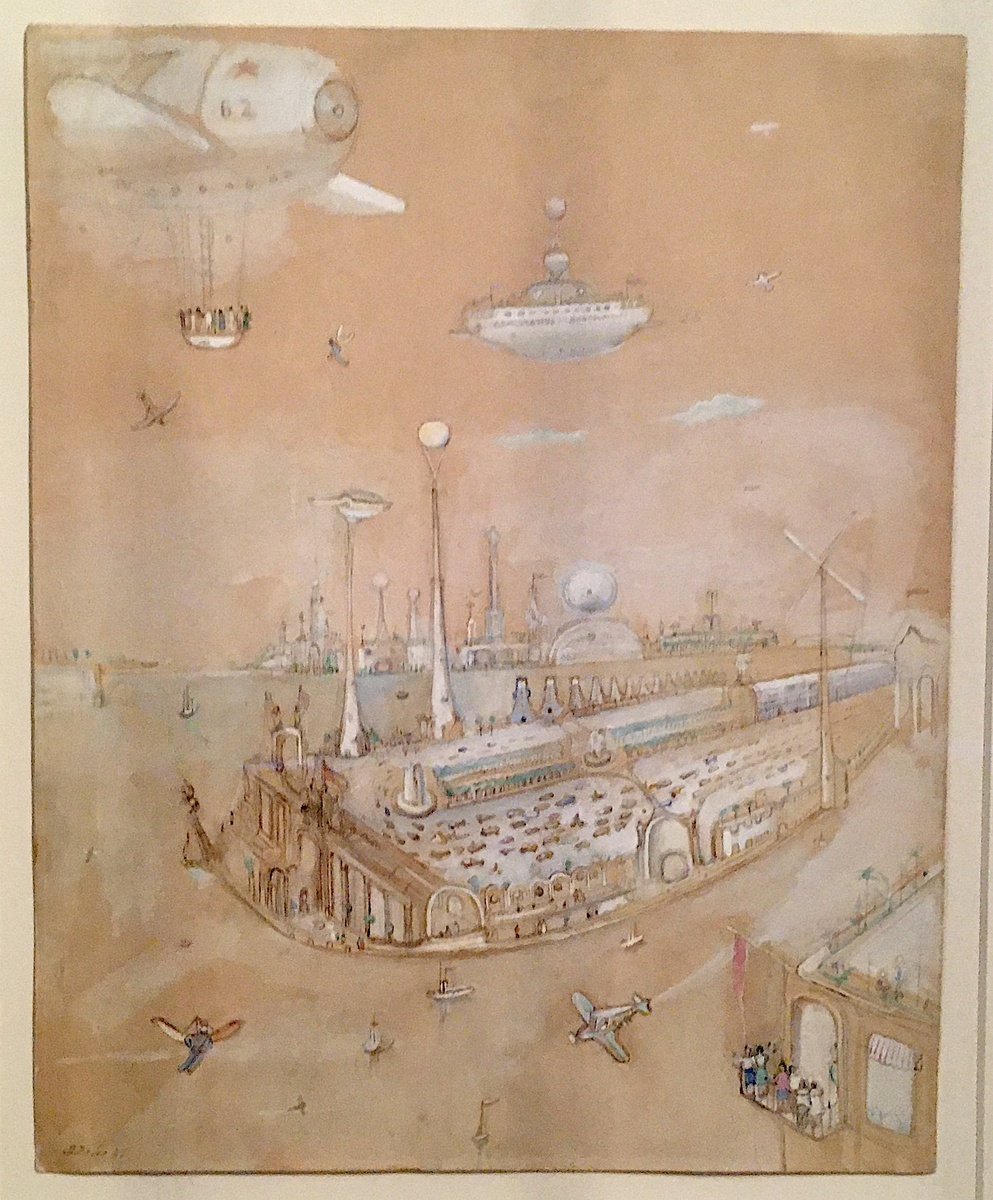

Художнику Александру Лабасу в этом году исполняется 125 лет со дня рождения. (Кстати, до 25 мая в музее «Новый Иерусалим» идет его выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» - прим.наше). Он, можно сказать, был предвестником полетов и той самой НТР (научно-технической революции). И не только научно-технической. Одна серия «Октябрь» чего стоит! Представленный здесь Ленин в 1917 году такой слегка импрессионистический очень необычен. А как вам сочетание дирижабля с детишками из детдома? Он оставил огромное «полетное» и городское наследие, которое дает представление, о чем мечтали люди, как они жили и как воплощали свои мечты в жизнь. Его «Город будущего» – да, сказка, фантазия, но сколько на этой акварели крепкой веры в сегодняшнее и будущее!

Опередивший свое время Яков Чернихов до сих пор не столько поражает, сколько ставит все конструкции на свои места. Он писал «Основы современной архитектуры» сто лет назад, а такое ощущение, что вчера. Вчера – для завтра. Его можно показывать в любом разделе, рубрике. В любое время. Для любой аудитории. И восхищаться простой динамикой пространства.

Но вот неожиданные «Архитектурные сказки». Крылечки, маковки, камни, бревнышки, резные окошки, повторяющиеся элементы этакими кружевными гребешками. Что это? Лирическое отступление? Антракт между частями мощной симфонии как ода отсутствующему победителю? Воспоминания о будущем? Чернихов писал свои «Сказки» в течение двадцати лет и сколько же он, наверное, думал-передумал, чтобы не написать – «выписать» такую легкую, неуемную, такую потрясающе правдивую фантазию.

Владимир Немухин, один из классиков второй волны русского авангарда, попал на этой выставке в раздел «Навеки». И совершенно справедливо. Тем более на полотне его любимая тема с картами.

Впечатляет и «Пустота» дуэта Ирины Губановой и Ивана Говоркова, предоставленная питерской галереей Марины Гисич. «Пейзаж с горным озером (пейзаж с одеждой) Ильи Кабакова находится в Третьяковке. Вместе с рубашками (интересно, как они там уживаются). Всемирная известность пришла к Илье и Эмилии Кабаковым после выставки в Лос-Анджелесе в 1990 году.

О Кабакове очень много писали уже после того, как он уехал, как стал самым дорогим художником родом из Советского Союза. Так что не будем повторяться.

Кураторы выставки: Анна Замрий, Татьяна Шулика, Андрей Чернихов, Александр Ермолаев.

Выставка «Русское Невероятное» открыта до 23 марта 2025 года

Выставка «Русское Невероятное» открыта до 23 марта 2025 года

Адрес: Ходынская улица, 2, стр. 1

#выставки#изобразительное искусство#живопись#культурный центр "Зотов"#Русское - Невероятное#adgroupart#художники#искусство#изобразительное искусство#конструктивизм#русский авангард#культурный центр Зотов#выставка Русское невероятное#Яков Чернихов#Илья Кабаков#Александр Лабас#Кузьма Петров-Водкин#