Выставка «До встречи в Париже»: живопись и графика художников русского зарубежья начала XX века в Галерейном центре «Артефакт»

Почти весь февраль в галерейном центре «Артефакт» царствовали художники, которые закончили свою жизнь на чужбине. Эта выставка (около 40 произведений) из коллекций членов арт-сообщества «Коллекц i онеръ Клуб».

Оговоримся сразу, что выставка произвела сильное впечатление. Может, оттого, что в столь небольшом пространстве была возможность проникнуться практически каждой работой.

Начнем, пожалуй, с трех Константинов – Коровина, Вещилова и Горбатова.

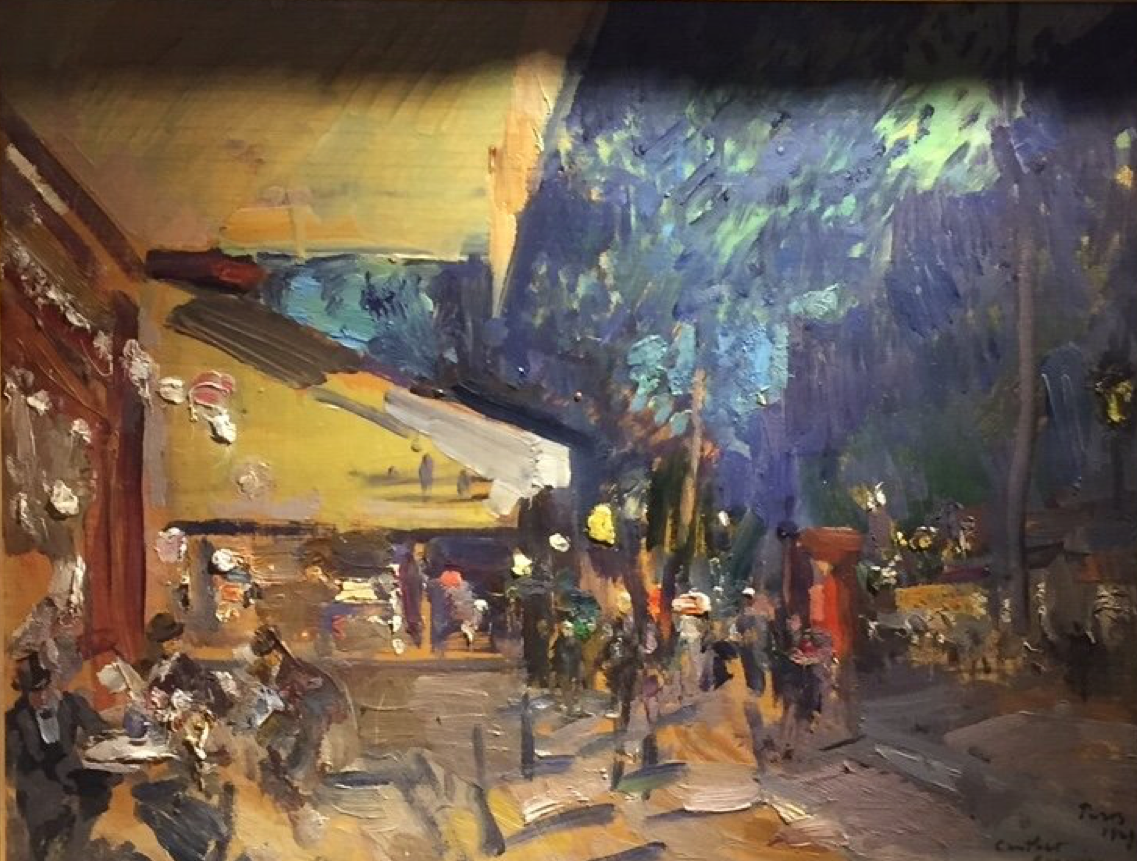

Творчество Коровина, который считается первым русским импрессионистом, не нуждается в комментариях – о нем написано сейчас больше, чем он сам, наверное, написал.

Коровин по совету Луначарского уехал В Париж в 1922 году. Ему было уже 61 год. Он начал терять зрение, но продолжал заниматься как рисованием, так и публикацией своих воспоминаний в эмигрантской прессе.

Что поражает в полотнах Коровина, которые представлены на выставке – их удивительная современность.

Утром в Париже что более девяноста лет назад, что сейчас – никакой разницы. Многоликий город с редкими спешащими прохожими как бы застывает в начале дня, но его ритм, скрытый за фасадами добротных домов – все это чувствуется, этим проникаешься, возникает желание здесь пройтись, как хочется уже поздно ночью окунуться в атмосферу ночного бульвара и вдоволь повеселиться.

Передать то, что мы не видим, а чувствуем – в этом гениальность Константина Коровина.

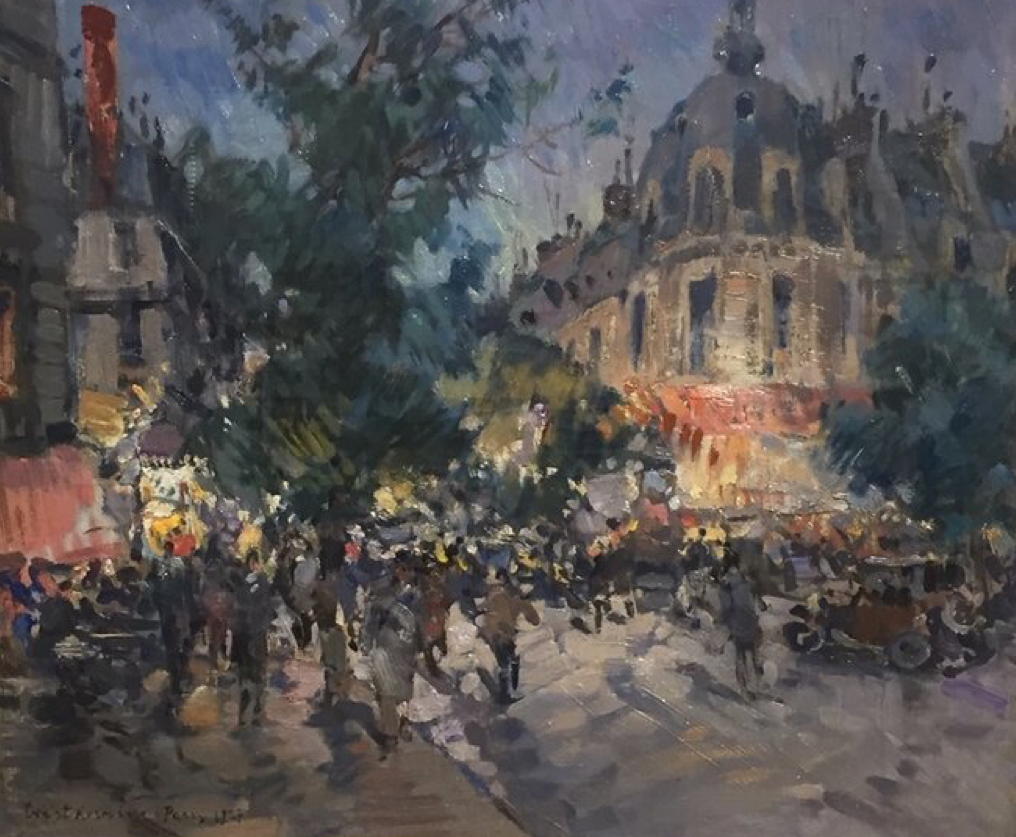

Но вот другой Константин. Вещилов (1878-1945). Можно сказать, баловень судьбы, личный любимый ученик самого Репина.

Вещилов, на наш взгляд, всегда был удачлив, бедности не испытывал, еще в 1911 году получил должность художника Морского министерства, много путешествовал, участвовал в выставках.

Правда, академиком Академии Художеств он так и не стал. Вещилов приехал в Париж, как и Коровин, в 1922-м, а уже через пять лет в галерее «Шарпантье» состоялись его персональные выставки.

В 1935-м художник переезжает в США в Нью-Йорк, где в «Метрополитен» состоялась его персональная выставка.

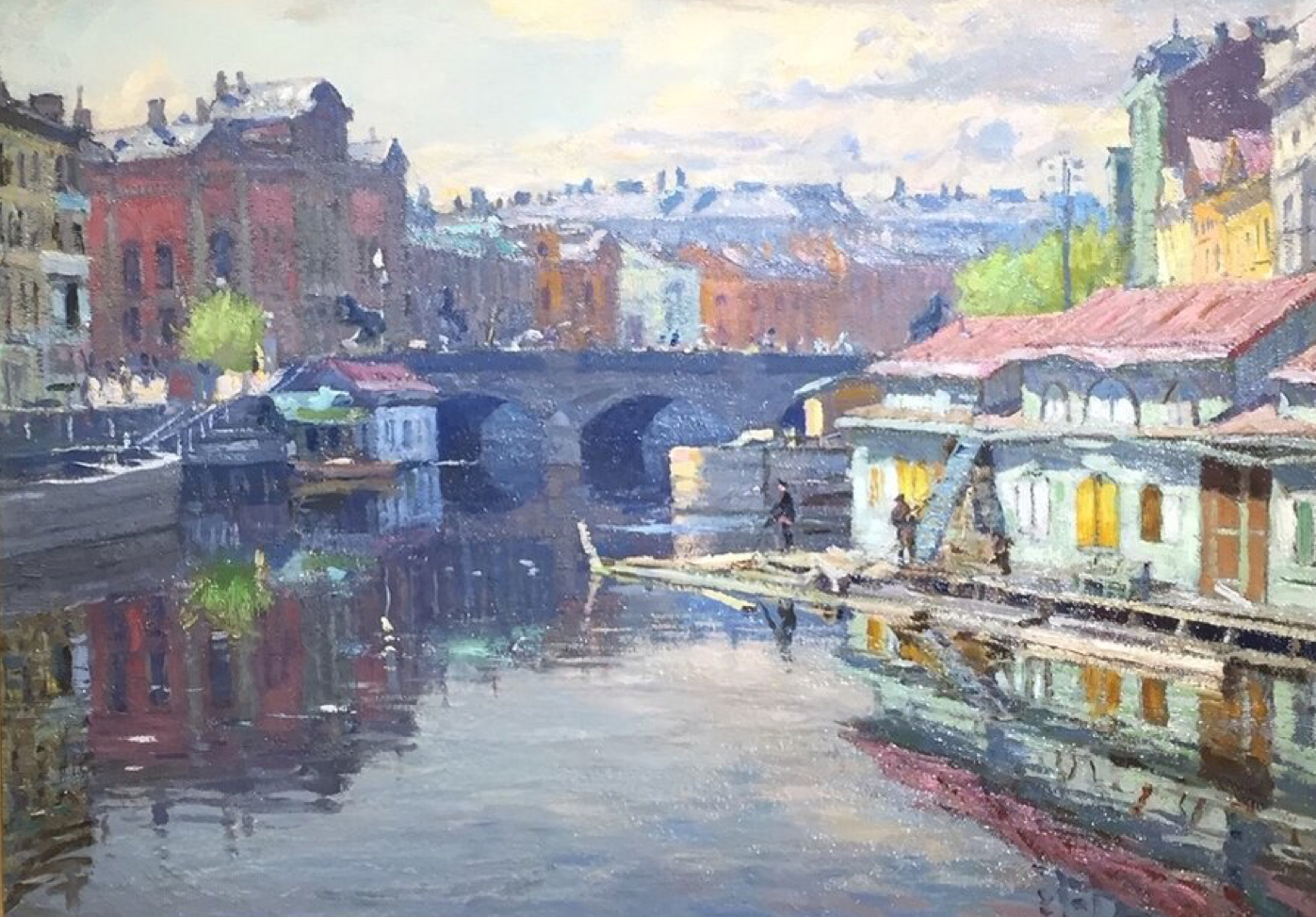

Полотна Константина Вещилова, написанные в классической манере, вызывают какой-то не поддающийся объяснению восторг, как будто и искрящийся снег на зимних пейзажах, и морской прибой, и плеск воды в канале Венеции, и все остальное, что он изображал на своих полотнах – все звучит, все наполнено жизнью, наслаждением от ее полноты, ее прелести.

Нет красивости, а есть красота. Не банальная – истинная. Даже на «Зимнем пейзаже с монастырем» мы слышим… тишину, уют, спокойствие.

Вы всматриваетесь в «Весну на Капри» – и нет сил оторваться, потому что душа мгновенно переполняется радостью.

Так вот Константин Коровин скоропостижно умер от сердечного приступа прямо на парижской улице в 1939 году. Так же умер и Константин Вещилов – как писали тогда – от разрыва сердца в 1945 году, немного не дожив до Дня Победы.

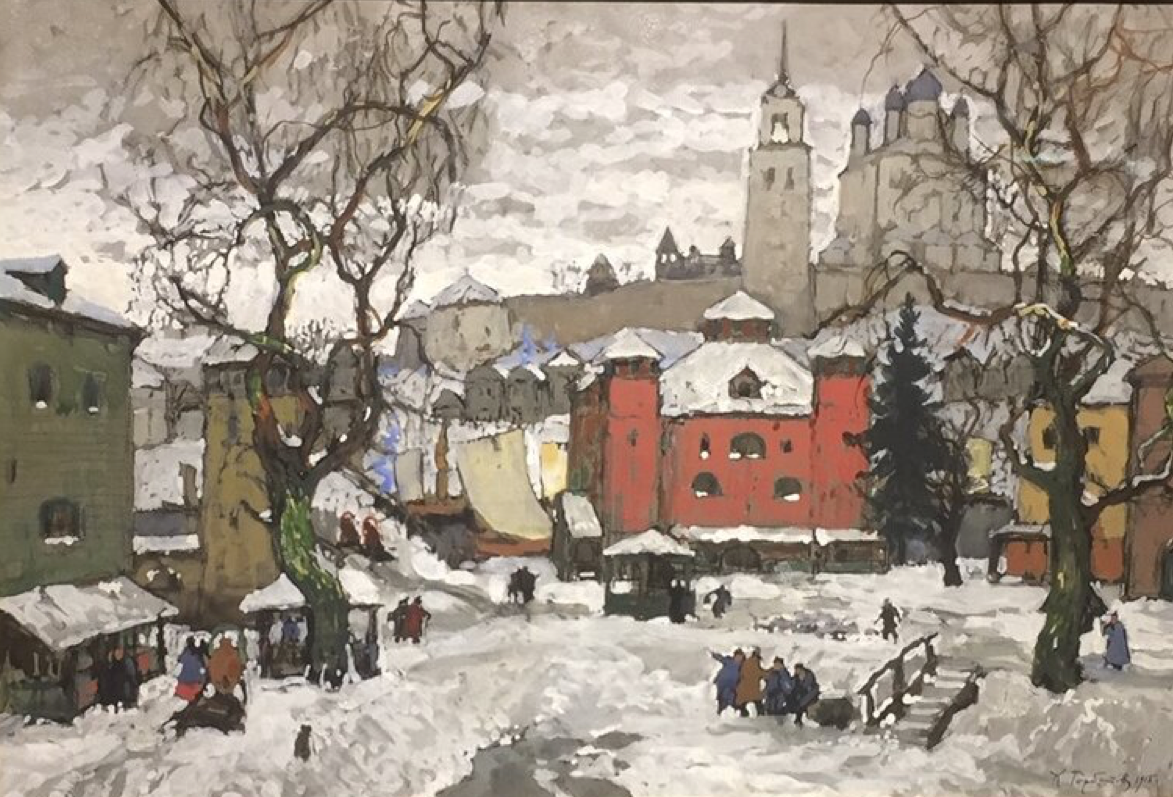

И, наконец, третий Константин – Горбатов, который много учился, а, получив от Академии Художеств пансионерскую поездку в Италию, практически там поселился.

В свой итальянский период он много путешествовал по Европе, в 1926-м поселился в Берлине, где неплохо зарабатывал на продаже своих картин.

Но вот пришел к власти Гитлер, а с ним и новый стиль в искусстве, в который никак не укладывались романтические картины Горбатова, и его былая популярность сошла на нет.

Он и умер в Берлине в бедности в мае 1945-го. Из русских тем Горбатову особенно дорог был Псков. Он не просто любил этот город – он им жил, писал его самозабвенно, отдавая дань величию древней архитектуры и не забывая о тех, кто живет у подножия старых стен.

Арнольд Лаховский учился в Одесском художественном училище у самого Костанди. До революции жил в Петербурге. Еще до Октябрьской революции он много занимался еврейским вопросом и был даже учредителем Еврейского общества поощрения художеств, но в 1925-м уехал в Париж, где в знаменитой Шарпантье прошли его персональные выставки.

В начале 30-х Лаховский уехал в Америку, писал много на заказ, преподавал. Скончался в 1937-м от рака крови.

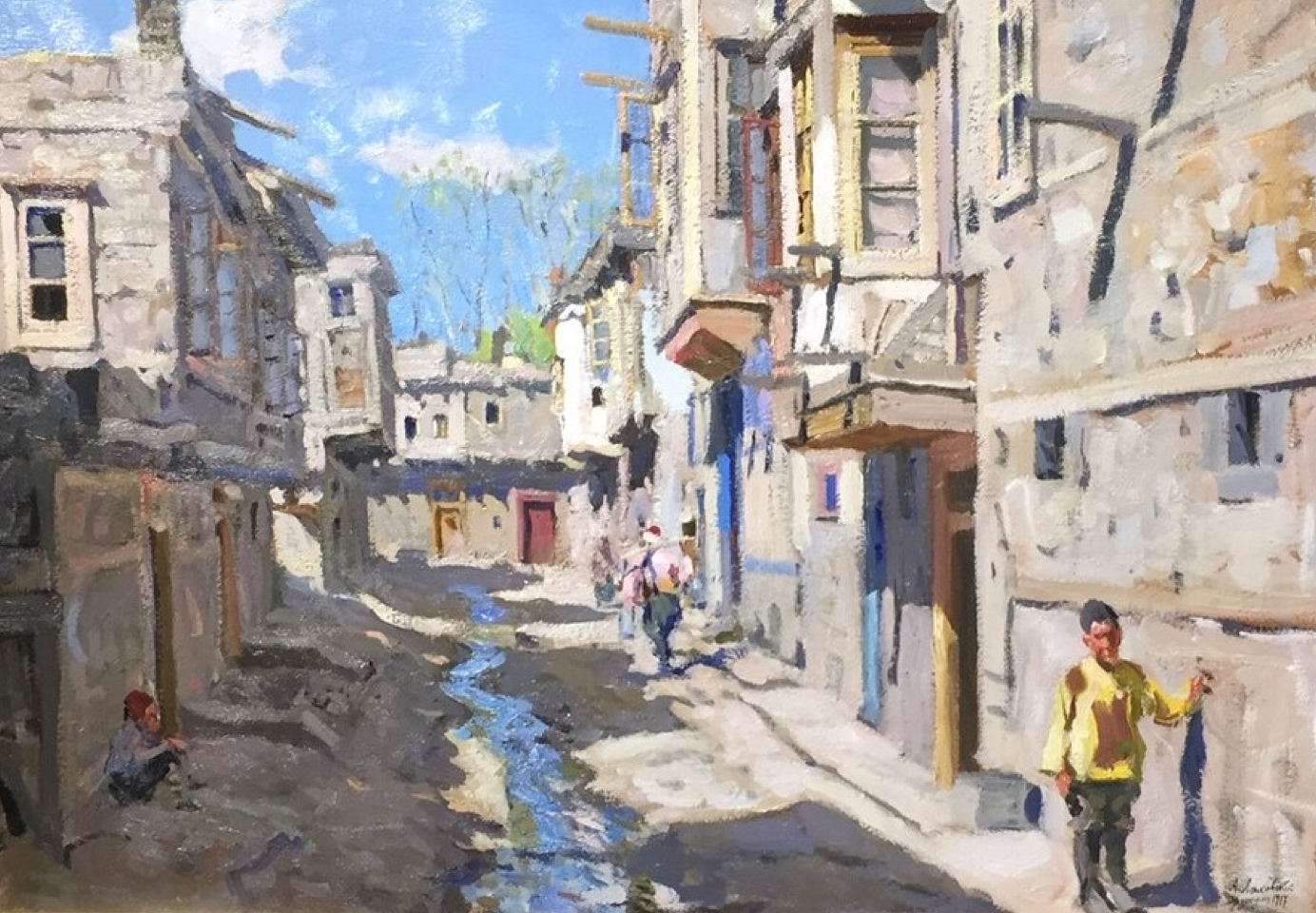

Что бы ни писал Лаховский, его полотна узнаваемы, он истинный мастер городского пейзажа и всегда находил неожиданный выгодный ракурс. Например, Аничков мост в Петербурге или Эрзерум, написанный под впечатлением поездки в Турцию. Полотна Лаховского, как правило, лишены вычурных ярких красок, они лиричны, даже интимны. Просты в самом лучшем смысле этого слова.

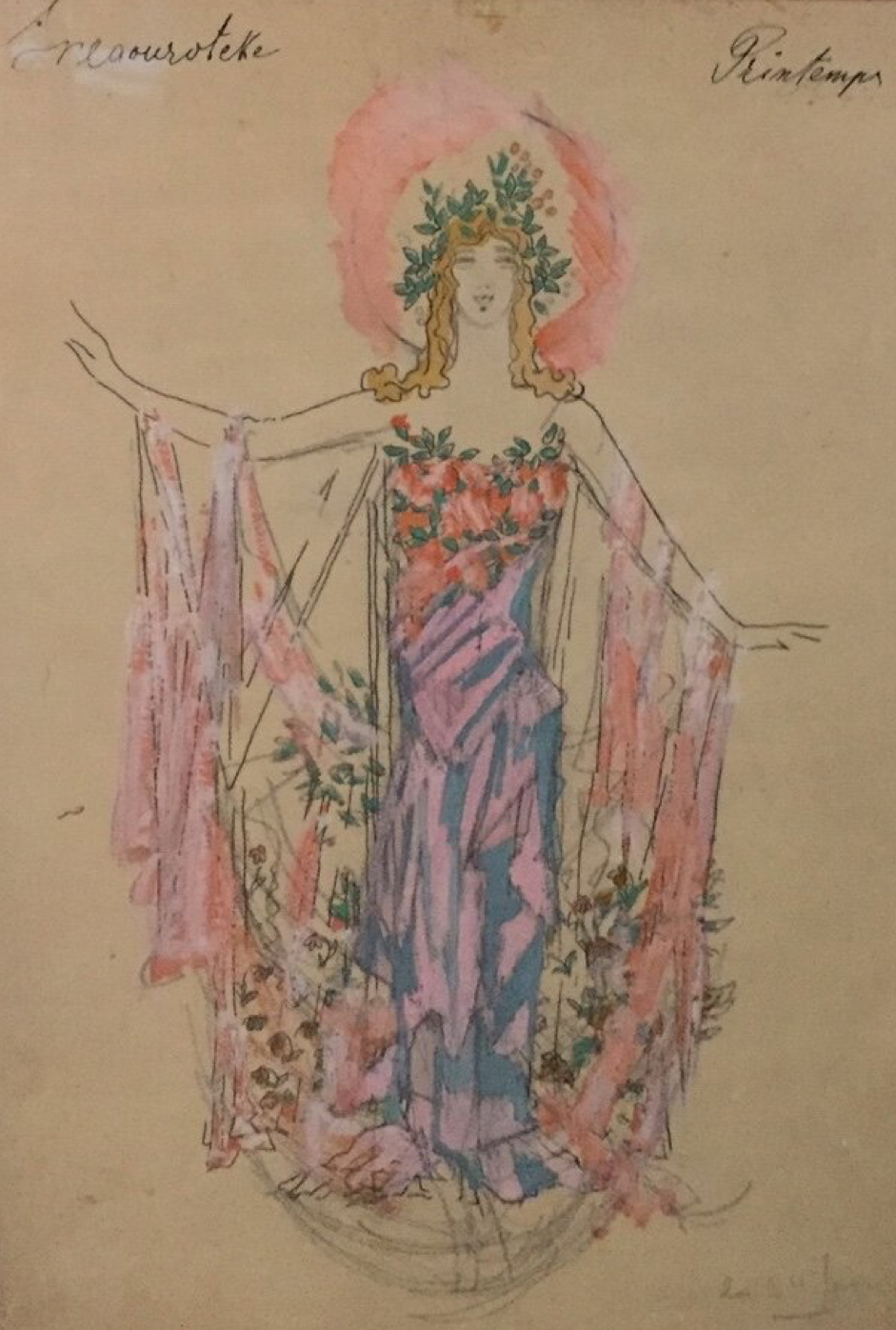

Художник Алексей Арапов выехал на Запад в 1925 году и поселился в Париже, где вскоре сдружился со Зданевичем, Ларионовым, Гончаровой.

Через четыре года, познакомившись с весьма состоятельной студенткой Сорбонны, он женился на ней и переехал в Америку. Приняв католичество, стал очень религиозным. Интересны его работы на религиозные темы.

Арапов погиб в автокатастрофе в 1948-м.

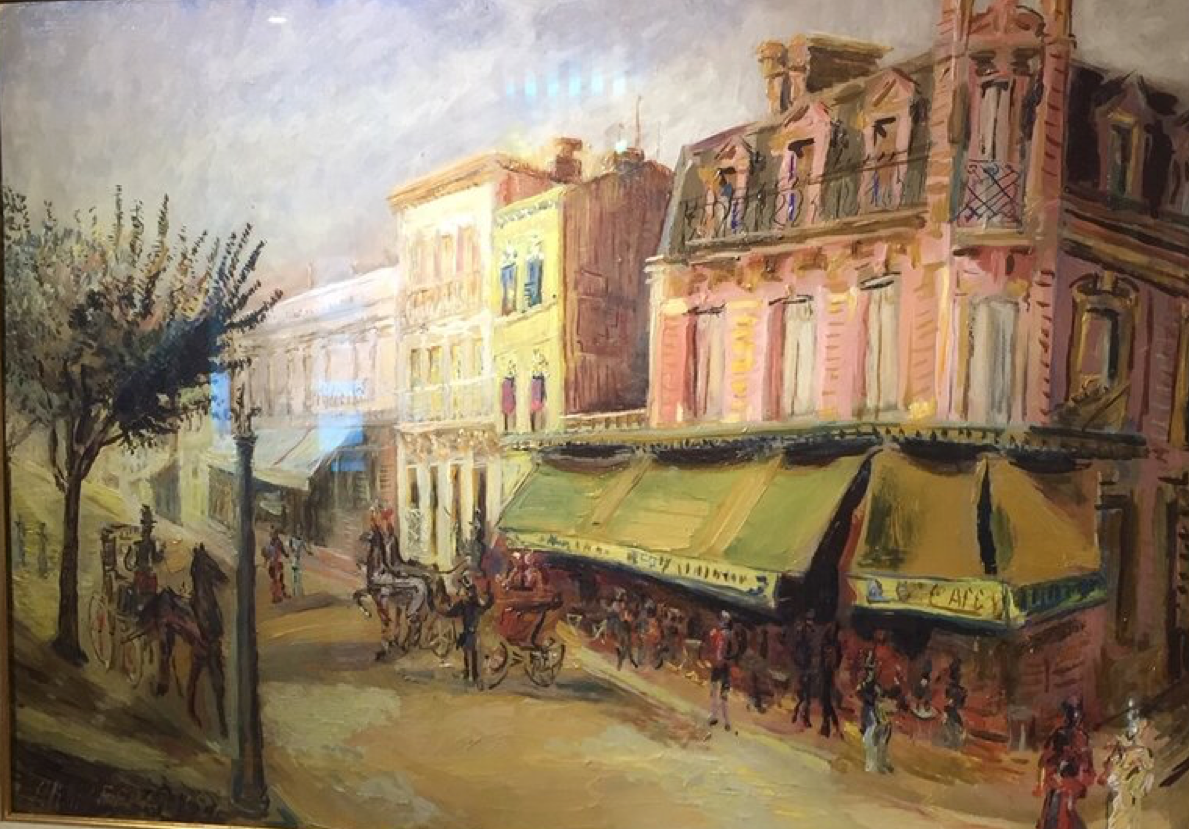

Представленное на выставке полотно художника «Парижская улица», написанное в 1927 году, проникнуто светом и теплом. Типичный уголок Парижа, каких полно в этом городе. Типичное кафе, от которого как будто исходит запах свежих круассанов кофе.

Зинаида Серебрякова. Ее долгая жизнь уже давно, наверное, со времени персональных выставок в СССР, принесших ей под конец жизни ошеломительный успех, привлекает искусствоведов и критиков. Думаю, досконально исследованы все периоды первой женщины-художницы, чье имя вошло в мировую историю живописи. Здесь, на выставке, был представлен портрет Марианны Броуэр, дочери барона Жана Броуэр. Барон впечатлился искусством художницы на выставке старого и нового русского искусства, которая проходила в Бельгии и попросил написать портреты членов его многочисленного семейства. Серебрякова любила писать портреты пастелью, что придавало каждому полотну эффект non finito . Вот и в этом портрете юной Марианны чувствуется какая-то незавершенность, хотя в чем она заключается – на этот вопрос, пожалуй, никто не ответит. Это просто портрет, написанный великой Зинаидой Серебряковой. И все.