Есть художники, которые не нуждаются в представлении и продвижении, потому что всё это они уже прошли, а, может, вообще не проходили, поскольку само время поставило их на то место, которое они занимают в искусстве.

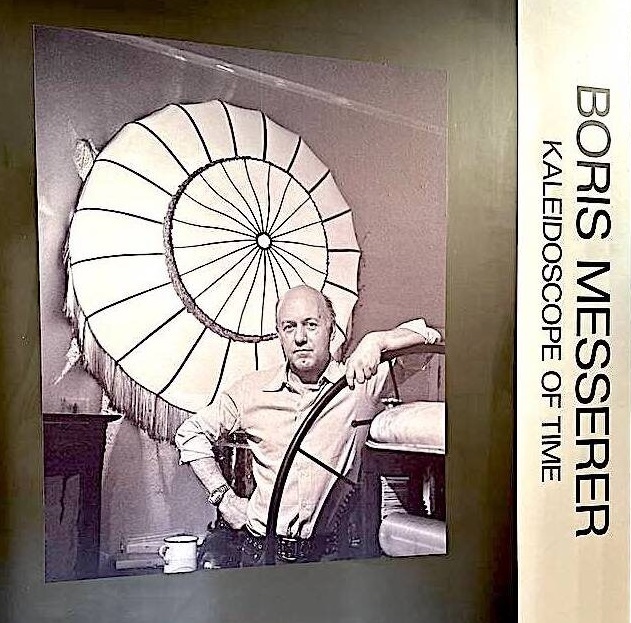

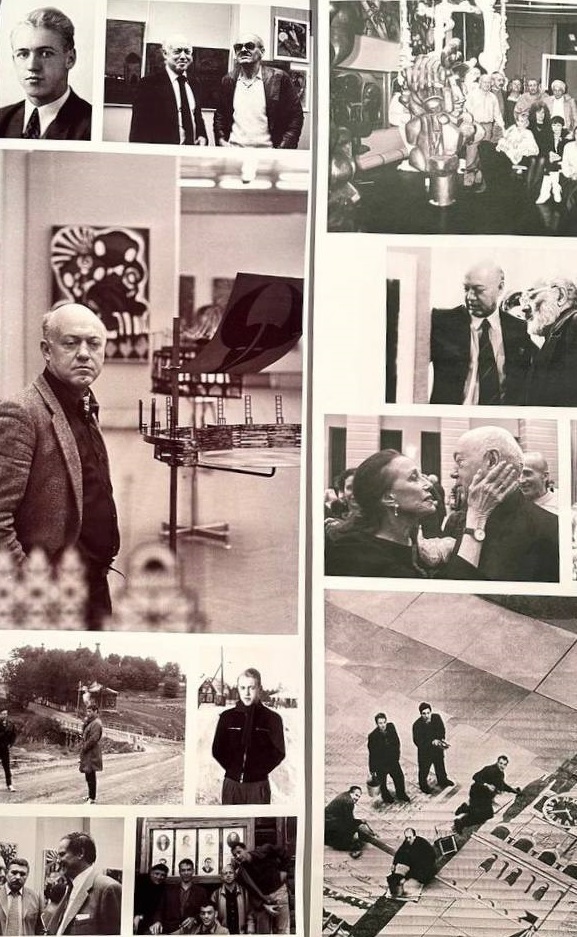

И таков Борис Асафович Мессерер – советский и российский театральный художник, сценограф, педагог. Его звания и регалии тоже нет смысла перечислять, потому что получится уж очень длинный список – информация в открытом доступе. Просто напомним, что он как художник принимал участие в создании спектаклей в Большом театре, МХАТе, Современнике, театре имени Моссовета, театре Сатиры. В его сценографическом послужном списке более ста пятидесяти спектаклей – оперных, балетных, драматических.

А еще он написал книги. Они автобиографические, из области мемуаров. Одна – под названием «Жизнь переходит в память». Хорошее название. Во что еще должна переходить такая большая жизнь? Конечно, в воспоминания.

А вот маленький отрывок из рецензии на другую книгу Бориса Мессерера «Промельк Беллы. Романтическая хроника», взятый с портала jewish.ru:

А вот маленький отрывок из рецензии на другую книгу Бориса Мессерера «Промельк Беллы. Романтическая хроника», взятый с портала jewish.ru:

«…Про семью Мессерер говорили, что они – часть столицы, не такая неизменная, как Кремль, но более постоянная, чем коммунизм. Сначала род прославлял Асаф – и он, и его сестра, и племянница Майя Плисецкая были русским балетом. Потом Борис стал московской живописью, тесно сплетенной с литературой благодаря своей жене, Белле Ахмадулиной. Аксенов, Ерофеев, Окуджава и десятки других «звезд» оттепели воспринимали дом Мессереров как родной…».

Сейчас идет персональная выставка в ММОМА, хотя нынче принято писать – проект, который реально своеобразный калейдоскоп – всего почти поровну. Сценография, акварельные пейзажи, интерьеры, портреты, абстрактные композиции и даже фильм-интервью, записанный в мастерской на Поварской.

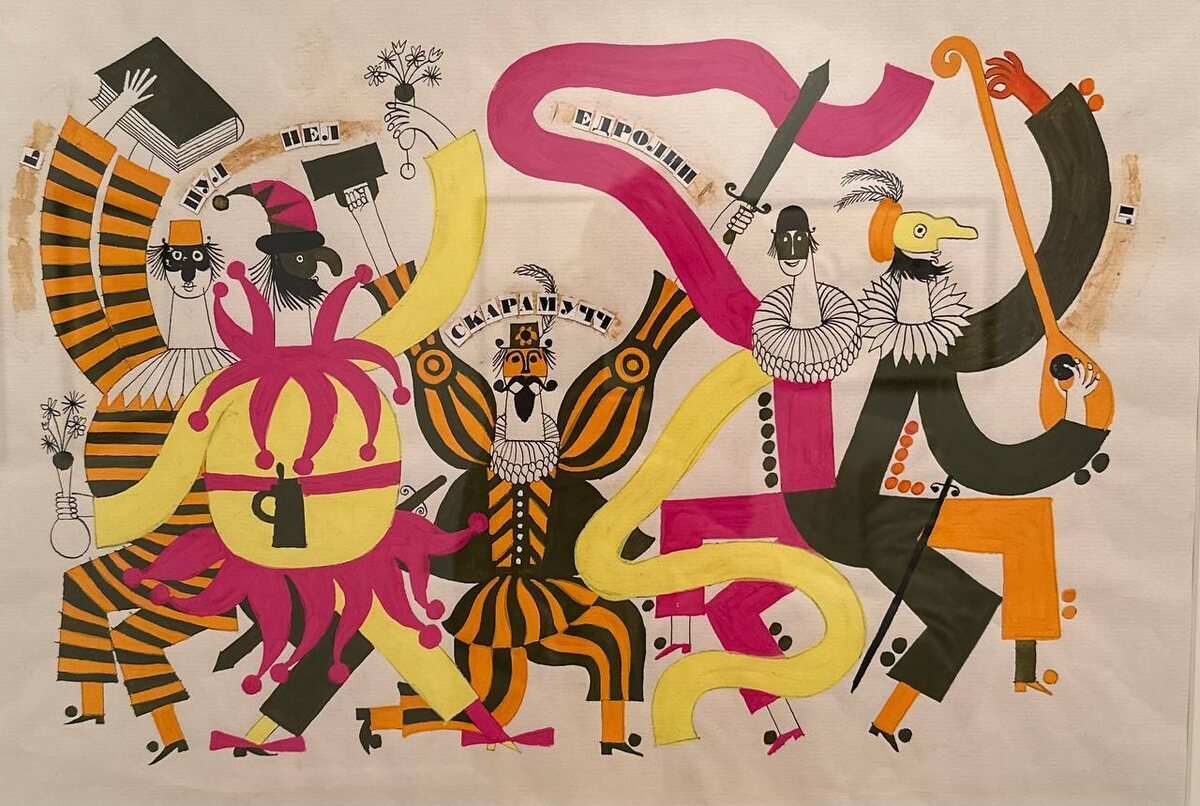

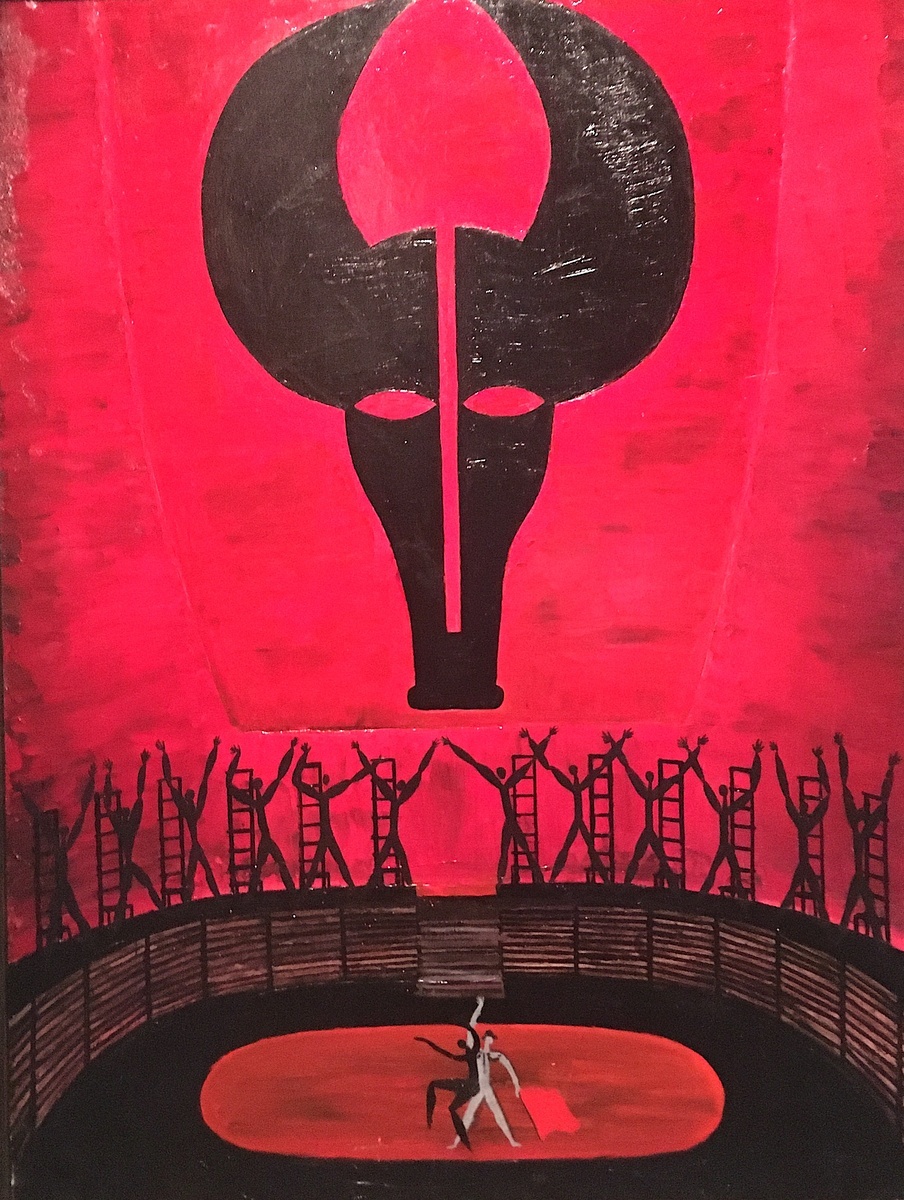

Эскизы декораций и костюмов избранных спектаклей, собранные вместе, показывают не только масштаб творческого потенциала художника – они уже стали историей театра, его классикой. Помним, как нас, студентов, поразила на премьере в апреле 1967-го года черно-красная трагическая символика декораций к «Кармен-сюите», которую поставила Алисия Алонсо специально для Майи Плисецкой.

Многое на выставке удивило. Что именно? Да практически всё остальное, помимо сценографии.

Начнем с большого объекта, который называется «Мельница. Реквием по Венедикту Ерофееву». Этакий действительно ветряк, в лопастях которого шумно-весело передвигаются костяшки некогда популярных бухгалтерских счетов (вопрос, что же они отсчитывают), а внизу бутылки со свечами. Так Мессерер вспоминает любимого Веничку с его лихой страстью.

В этом же зале с Мельницей абстрактные композиции, начиная с 1960-х, а как будто написаны вчера. Нечто подобное мы часто видим на выставках современного искусства всюду, вот только талантливые композиции встречаются крайне редко, потому что в абстракцию нередко залезают те, кто не умеет и не научен толком рисовать. Впрочем, сейчас не об этом. Сейчас о Мессерере.

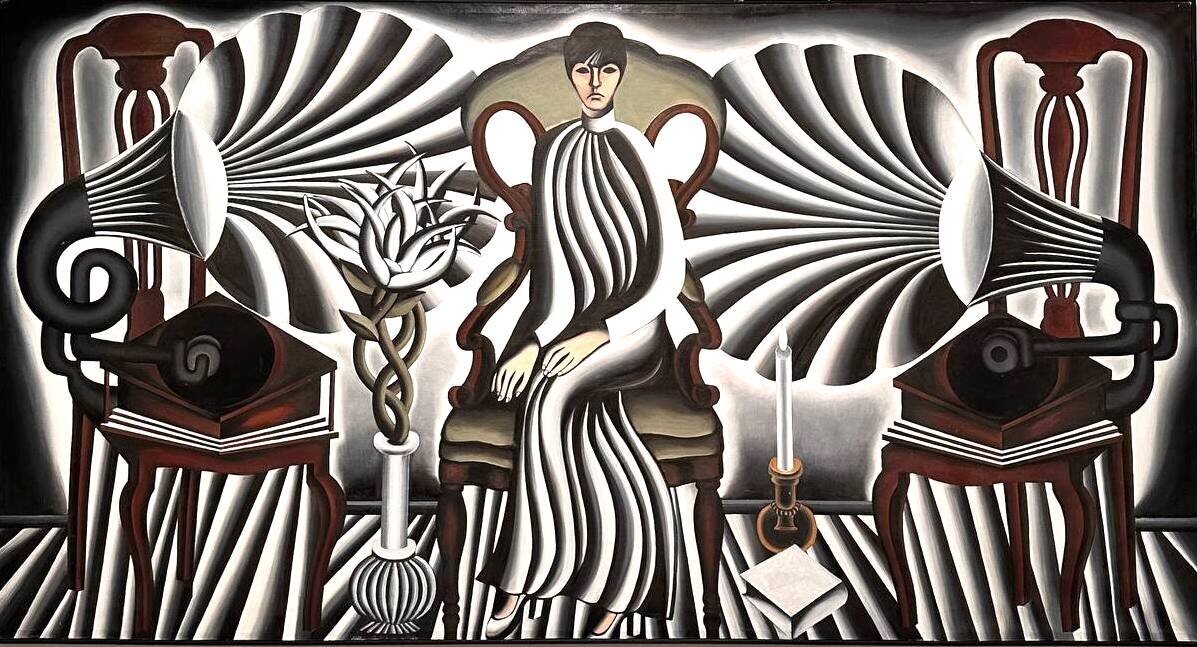

При всем богатстве русского языка его композиции мы бы назвали smart abstract compositions, ибо в английском smart – это «умный:, интеллектуальный, элегантный, шикарный, изящный и т д.». Вот определите, что это такое – «Композиция с тремя креслами и керосиновыми лампами»? Декоративное панно? Ну, наверное. Впрочем, в этом же ключе, ключе a la Мессерер, написан и цикл «Балерины» и даже портрет Беллы Ахмадулиной конца 1970-х. Сам Борис Мессерер сказал однажды так:

При всем богатстве русского языка его композиции мы бы назвали smart abstract compositions, ибо в английском smart – это «умный:, интеллектуальный, элегантный, шикарный, изящный и т д.». Вот определите, что это такое – «Композиция с тремя креслами и керосиновыми лампами»? Декоративное панно? Ну, наверное. Впрочем, в этом же ключе, ключе a la Мессерер, написан и цикл «Балерины» и даже портрет Беллы Ахмадулиной конца 1970-х. Сам Борис Мессерер сказал однажды так:

«…Пробуя себя в разных областях и жанрах, я шаг за шагом приобретал индивидуальный стиль…Я уже не видел внутреннего права остановиться».

На выставке немало цитат и комментариев из книг Бориса Асафовича, которые повествуют о том, как рождались сюжеты и портреты, например, когда он жил в Бёхово:

«…главным в беховской жизни для меня были сами деревенские люди, ставшие моими натурщиками. Я видел в них носителей особой культуры, они восхищали меня своей незлобивостью, покорностью тяжелым обстоятельствам жизни с ее редкими проблесками радости и надежды».

Да, всё так и есть. И получались портреты – правдивые и лаконичные, слегка авангардные и абстрактные. Их немало, и у каждого можно долго стоять и размышлять. Поразмышлять можно и перед тарусской колокольней, и перед любым натюрмортом, не занимаясь расшифровкой, когда смотришь на полотно и гадаешь, что ж хотел сказать художник. Здесь нет загадок и отгадок, а есть сопереживание.

Сопереживать – сейчас это дорогого стоит.

Сопереживать – сейчас это дорогого стоит.

Так что стоит сходить на выставку «Борис Мессерер. Калейдоскоп времени».

В проекте задействованы произведения из личной коллекции художника, собрания Московского музея современного искусства, а также из Государственной Третьяковской галереи, Российского национального музея музыки и других.

Кураторы: Михаил Миндлин, Владимир Прохоров, Елена Милановская

Выставка проходит до 31 августа 2025 по адресу: Гоголевский бульвар, 10/1

#выставки#ММОМА#БорисМессерерКалейдоскопвремени#искусство#изобразительноеискусство#adgroupart#артдневник