Да, как всегда, коллектив музея прекрасно подготовил очередную выставку, уровень которой не вызывает сомнения. Многие региональные музеи приняли участие в этом мероприятии. Напечатан каталог, представлено более 150 работ 70 художников.

А ведь было время, когда при открытии музея 9 лет назад скептики говорили, что нет в России никакого импрессионизма и вообще… Дискуссии велись на самых разных уровнях.

Никто, конечно, не претендует на пальму первенства и отдает ее Франции, где было тоже не всё так просто. Сейчас, по прошествии времени, кажется и диким, и странным, что первая выставка импрессионистов, которая состоялась в 1874 году в Париже на бульваре Капуцинов, практически провалилась.

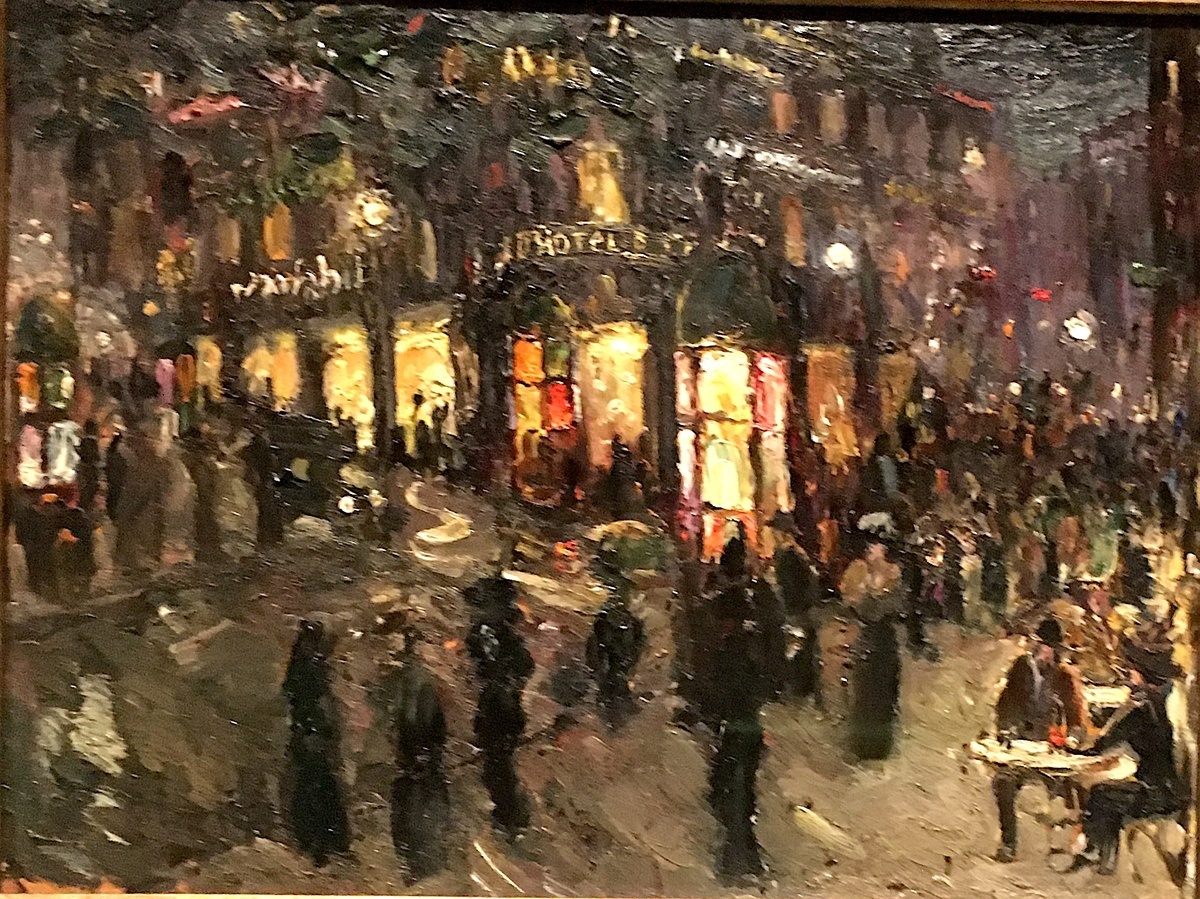

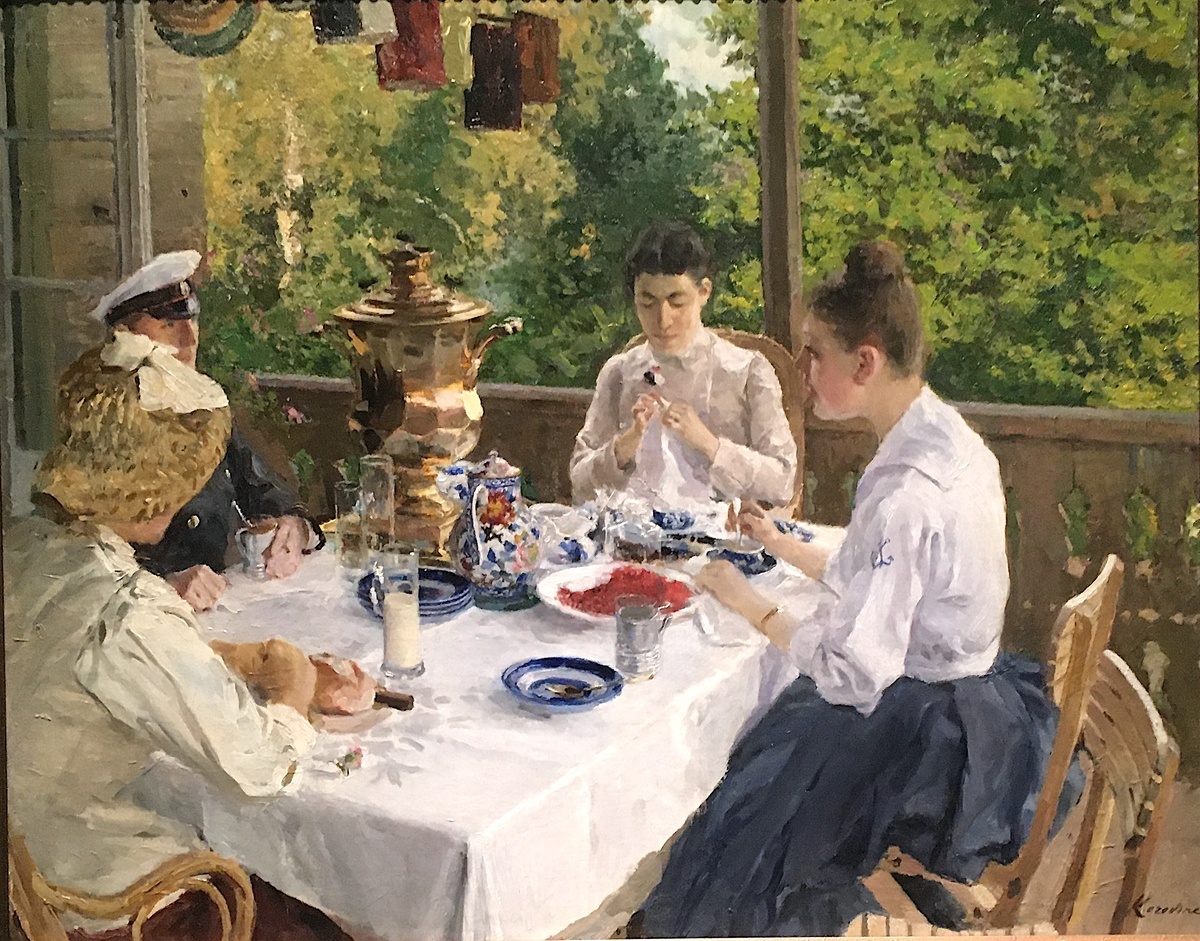

Что касается русского импрессионизма, то известно, что до 1905 года и слова-то такого не произносили. Впрочем, какое сейчас это имеет значение? Пусть терминами и исследованиями занимаются искусствоведы, кураторы. А мы будем наслаждаться Константином Коровиным, который, особенно в своей серии «Парижские огни», импрессионист до мозга костей. И не только в этой серии. И Крым («Ялта ночью»), и жанровые сцены, и натюрморты – все написано пастозными, то яркими, то сумрачными красками, нежно-размашисто или довольно спокойно («За чайным столом»).

Николай Тархов в какой-то степени ученик Коровина, ибо посещал его мастерскую. Будучи не бедным, Тархов и в Париж наезжал и учился там в Национальной школе изящных искусств, хотя сами французы его манеру называли «диким импрессионизмом». Тарховский «Париж» сразу узнаваемый, но все же слегка странный. А вот у Василия Поленова Константинополь, написанный аж в 1882 году, чистой воды импрессионизм, где все понятно и непонятно одновременно.

В светлой лирической дымке смотрится почти сказочный городок на Волге кисти Арнольда Лаховского, где, как в замедленной съемке, смешалась тихая спокойная жизнь и жизнь торговая, купеческая с добротными домами на курьих ножках, – одним словом, разная. Такая вот импрессионистическая русская сказка!

Наше зачастую короткое лето не давало русским художникам таких возможностей света, как, допустим, французам. Наши так спешили застать зелень, солнце, что порой не отходили далеко от дома, дачи, чтоб почувствовать радость солнечного дня, чтобы сполна ее выразить. И все же «архитектурный импрессионизм» a la Russie какой-то одинокий. Даже в солнечный летний день на полотне Николая Богданова-Бельского думается о грустном. Что уж говорить о картине «Баржи на Фонтанке» Ивана Грабовского – вообще сплошная грусть-тоска.

Сложно понять, как «залетела» в русский импрессионизм Зинаида Серебрякова, но не узнать ее невозможно, а девочки-балерины очаровательны, игра света бесподобна.

Практически в одно и тоже время написаны жанровые сцены Леонида Пастернака и Семена Никифорова. Более ста работ рано ушедшего из жизни и недооцененного Семена Никифорова, ученика Валентина Серова, находятся в Рязанском художественном музее. Его живопись обладает особенным эмоциональным обаянием.

Очень талантливая Серафима Блонская в начале XX века училась в Киевской художественной школе, где в то время рисунок преподавал Михаил Врубель. Училась она и в Санкт-Петербургской академии художеств, и в Италии.

Иван Куликов был мастером бытовых сцен. Кстати, Илье Репину, когда в 1901 году работал над своей картиной «Заседание Государственного совета», помогали Куликов вместе с Кустодиевым.

Однако взгляните теперь на «Яблоки» Игоря Грабаря. «Искусство не то, что вы видите, но то, что заставляет видеть других», - высказался однажды Эдгар Дега. Здесь мы в хорошем смысле видим одинаково с художником. Что тут скажешь: такой бытовой жизнерадостный и яркий импрессионизм, от которого просто тепло на душе.

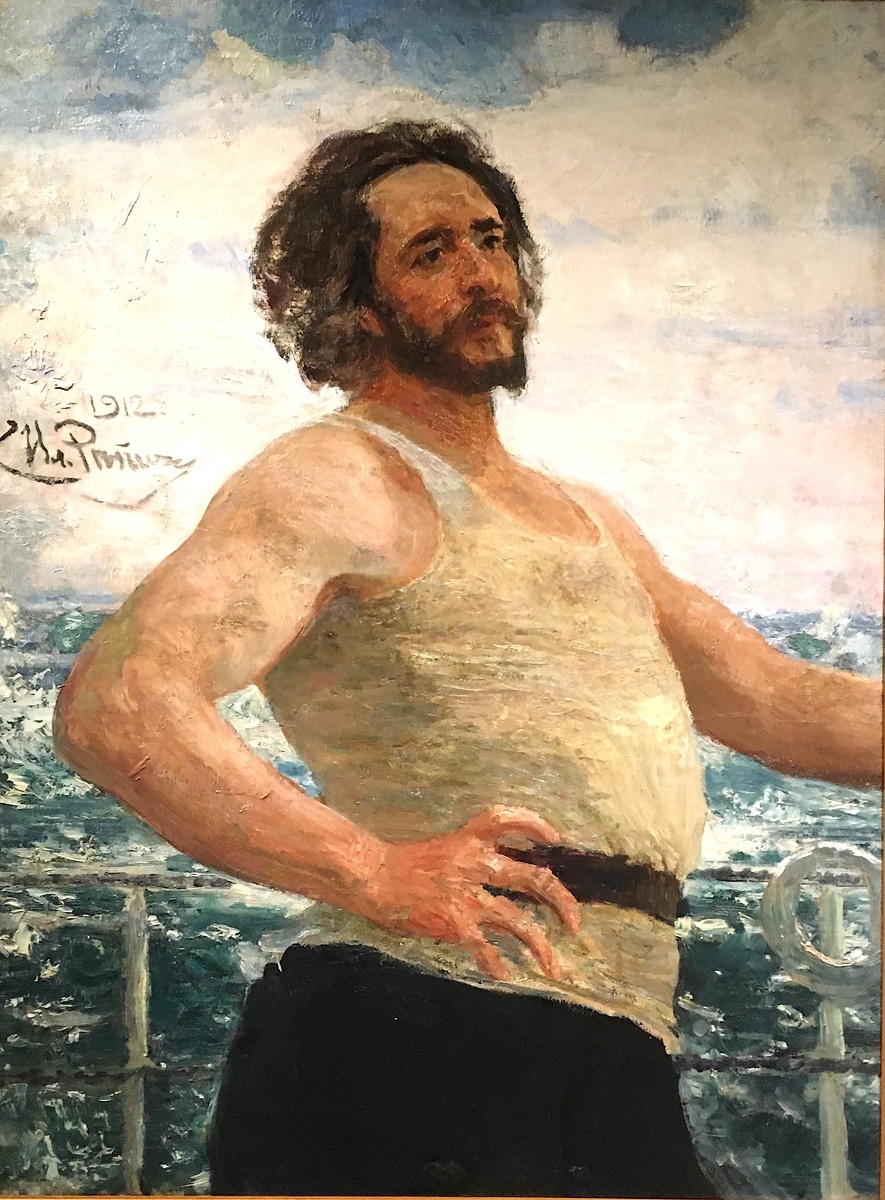

И, наконец, немного о наших русских портретах. Николай Фешин, Николай Харитонов, Илья Репин, Осип Браз… В своих портретах они умели передать характер, настроение человека. И делали это красиво. Благодаря художникам, мы можем догадаться, как выглядели их современники, вообразить, о чем думали, мечтали.

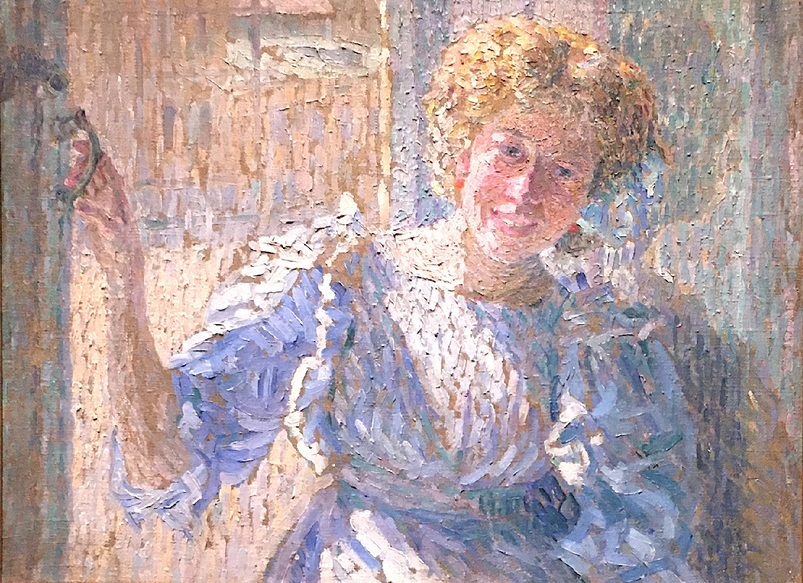

Представитель украинского авангарда Александр Богомазов портрет своей будущей жены Ванды написал в 1909 году. А будто вчера! Сколько же в нем не скрытой, а бьющей через край искрящейся страсти и нежности. Собственно, Ванде Богомазов посвятил и свой теоретический труд «Живопись и элементы».

Вообще, чтобы написать портрет, «натура» должна художнику позировать – ничего не поделаешь. Известно, что наш классик короткого рассказа писатель Антон Чехов страшно не любил позировать и потому избегал художников. Удачных портретов писателя практически нет. Чехова писали и Левитан, и Серов, и Браз, но везде он ну не совсем Чехов. Он везде слегка «зажат». Иван Бунин уговорил Чехова, чтобы его друг, потрясающий портретист и бытописатель-импрессионист Петр Нилус написал еще один портрет Чехова, для чего писатель и художник и приехали к Чехову в Ялту. Во время сеансов все вели приятные беседы, просто болтали, но портрет Нилус не закончил – сеансы пришлось прервать. Собственно, получился этюд к портрету – но какой! Портрет, с которым хочется разговаривать. И вспоминать. И мечтать.

Да и сама выставка в Музее Русского Импрессионизма располагает к тому, что здесь всё можно – наслаждаться и грустить, радоваться и размышлять. Можно всё.

Выставка работает до 1 июня 2025 года

#выставки#изобразительное искусство#музей русского импрессионизма#Изображая воздух. Русский импрессионизм#музеи#Константин Коровин#Арнольд Лаховский#Василий Поленов#Николай Тархов#Борис Кустодиев#Николай Фешин#